BEETHOVEN IL BIG BANG DELLA MUSICA

Come nascono i luoghi comuni della musica?

Direi che nascono da un’attesa, dall’esigenza che una data opera corrisponda a ciò che l’immaginario collettivo si aspetta. Però il luogo comune si forma anche per i piccoli segnali che sono all’apparenza insignificanti ma che risultano determinanti nel formare un aggettivo come “beethoveniano”.

Quali sono questi segnali?

Per esempio il fatto che Beethoven fosse sordo, avesse una menomazione fisica. E non mi riferisco a quanti conoscono bene la sua vita e quindi sanno delle strazianti sofferenze a cui fu sottoposto il suo corpo. No, parlo della gente comune, quella che sa soltanto che il compositore era sordo: in costoro scatta subito il meccanismo per cui la menomazione comporta eroicità. Il dolore viene sublimato nell’eroicità e nella gioia. E poi va addirittura al di là della stessa gioia e riesce a vedere nel testo di Schiller l’immagine del padre che sta sotto la tenda stellata. Tutto ciò è tremendamente umano, troppo umano. Il superamento della sofferenza avviene in lui grazie ad una fortissima volontà, quasi un’ergoterapia intellettuale fondata su una continua autoanalisi. Ecco perché, nell’immaginario collettivo, Beethoven è un Napoleone dello spirito.

Passiamo sull’immaginario di tutti al suo. Quando ha cominciato a nutrirsi della Nona?

Da bambino Beethoven fu il mio primo contatto con la musica. Vivevo a Messina e non avevo neppure dieci anni quando trovai in biblioteca un libro di Romain Rolland su Beethoven. Ricordo benissimo lo sforzo che feci per imparare il francese, quel tanto necessario a decifrarlo, e mi fa impressione ricordarlo proprio ora, dopo quarant’anni. Grazie a quel libro, desiderai conoscere tutta la musica di Beethoven. Ma non era facile, allora, a Messina; niente orchestre, niente concerti, e così stavo sempre attaccato alla radio. La Nona la incontrai in televisione, c’era un ciclo di Lavro von Matacic su Rai1, tutte le sinfonie. Feci un patto con i miei fratelli, mi dichiarai disposto a qualunque cosa durante la giornata purché la sera ci si sintonizzasse su Rai 1 e non su Rai 2.

E il suo incontro con la Nona da direttore?

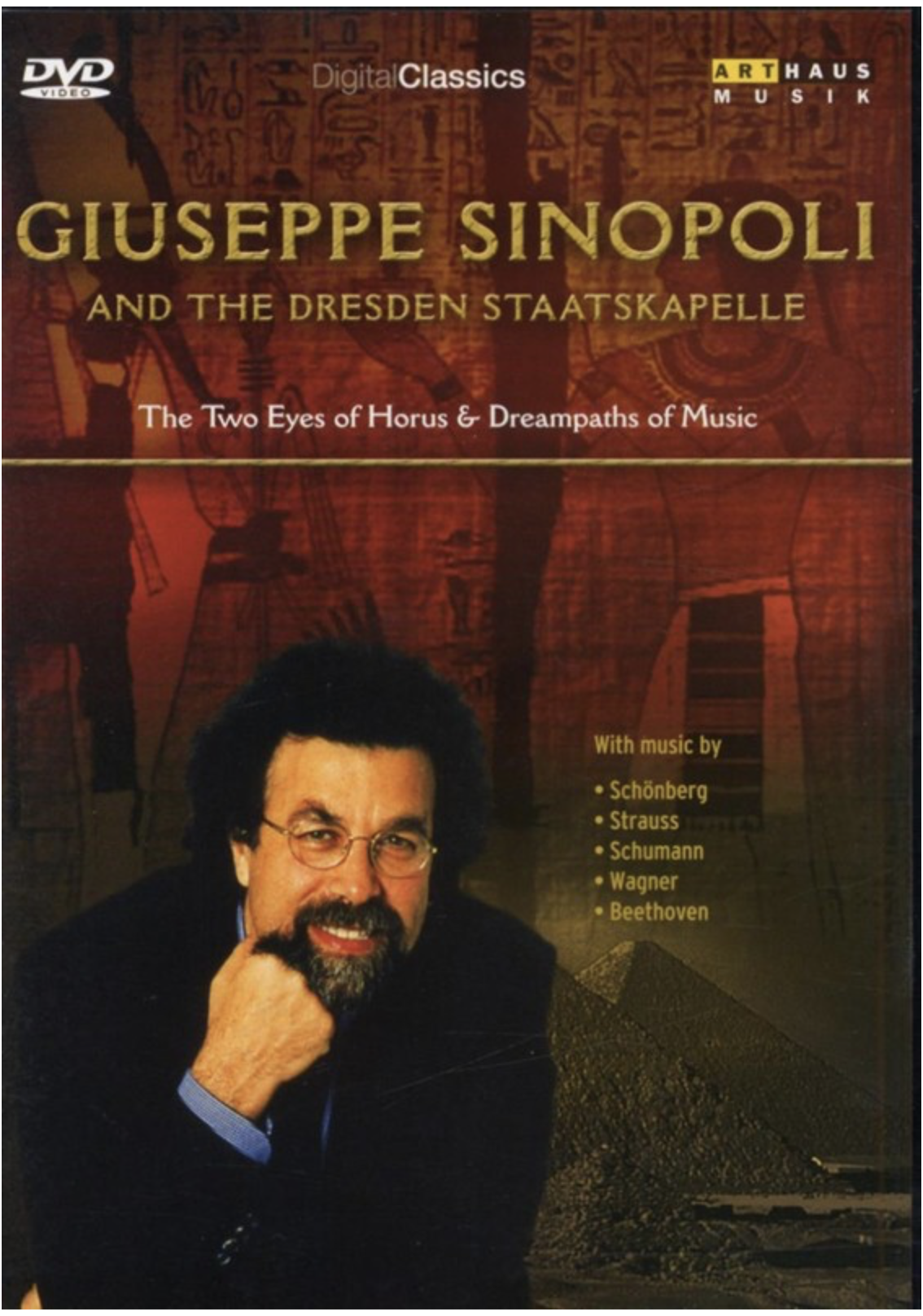

Come direttore le sinfonie di Beethoven sono state un lungo lavoro di pensiero. Le dirigo ormai da quindici anni con un’indagine sistematica, una sinfonia alla volta, lasciandola, riprendendola. La mia prima volta con la Nona fu otto anni fa, con la Philarmonia di Londra. Poi la ripresi tre anni dopo, e ancora tre anni dopo. Questa con la Staatskapelle è la mia esecuzione più recente, ed è la prima con quest’orchestra.

È una sinfonia che lascia il segno, su cui la dirige. E anche il suo amatissimo Wagner, quando finalmente lise le mani sulla partitura, la divorò in un crescendo di commozione e di singhiozzi. Fu proprio a Dresda nel 1846.

Certo il mio rapporto con la Nona passa per Dresda e per Wagner. Sono da dodici anni a Bayreuth e ci resterò fino al 2005. A Dresda, con la Staaskapelle, ci sono da sette anni e resterò almeno fino al 2003. Eppure, la prima cosa che feci quando arrivai a Dresda fu quella di interrompere la tradizione wagneriana che prevedeva ogni anno l’esecuzione della Nona per la Domenica delle Palme. Perché l’ho fatto? La mia orchestra fu anche di Wagner, ed è l’orchestra che amo più di ogni altra al mondo. Io volevo eseguire la Nona nel momento in cui avessi chiaramente sentito che il mio rapporto con quest’orchestra era avviato verso un comune obiettivo.

Quindi la Nona è stata il traguardo del suo rapporto con l’orchestra?

Esattamente. L’abbiamo incisa nel 96, anno delle grandi dichiarazioni fra la Staatskappelle e me. Il Ministro della Cultura mi ha chiamato e mi ha consegnato una lettera dell’orchestra, dicendomi che la Staatskappelle lo aveva pregato di fare qualunque cosa perché fosse prolungato il mio contratto e perché assumessi anche la direzione dell’opera, con motivazioni che uscii a sopportare fino a un certo punto senza commuovermi e che ora non ripeto per pudore. Di fatto, questa Nona è il meglio che quest’orchestra ed io, nel nostro rapporto storico, possiamo fare.

Che la soddisfa di più, in questa incisione?

Che sia fatta dal vivo, come il 90 per cento delle mie ultime incisioni.

E le sue emozioni? Oltre ai singhiozzi di Wagner le posso ricordare la testimonianza di Josef Krips, che racconta come, dirigendo la Nona, gli sembrasse di vedere Beethoven che entrava in paradiso e di sentire che il paradiso taceva in sua presenza.

C’è un luogo comune, questo sì, fasullo – per cui io sarei un direttore intellettuale. Invece è vero che dirigo solo la musica che mi commuove. Ho ammirazione per colossi come Strawinsky e Bartok, ma non vedo perché dovrei dirigerli nel momento che non mi commuovono. Ciò che va commosso non è tanto il mondo degli affetti, ma quell’ambito profondo e complesso che è l’anima, proprio come la intendeva Eraclito. In questo senso profondo la Nona mi commuove moltissimo.

Cos’è che la commuove, esattamente?

Il problema della ricerca della trascendenza e la coscienza che questa trascendenza non è risolvibile in maniera semplicistica con sistemi fideistici, iconografici, affettivi: ma che può essere raggiunta con una specie di superamento di se stessi, con un impeto morale. In questo, Beethoven, è una specie di pre-superuomo morale che scavalca la sua umanità ferita con l’organizzazione del mezzo più luminoso che è a nostra disposizione, cioè la volontà. Questo scavalcamento vuol dire passare dal microcosmo al macrocosmo. Lo Scherzo, in particolare, mostra come da una micro-cellula , con la volontà, si crei il movimento, l’intero mondo della Sinfonia. L’emozione più forte è stata per me quella di analizzare la Nona e vedere come dalla micro-materia prenda vita la forma sinfonica.

La Nona come un big bang della musica?

Si, e questo non intellettualismo, è trascendenza. Sulle terzine ricrei la volta stellata. Detto come lo dice Krips può far sorridere, ma il problema risolto della Nona è quello di fare il mondo. Riscrivere il mondo con le note, proprio come gli egiziani lo riscrivevano con i geroglifici.

Ma fino a che punto, in questa ricostruzione del mondo, la Nona si avvale dell’aiuto del pensiero? Lei sa meglio di me questa fusione fra il testo di Shiller e la musica di Beethoven è il terreno su cui la critica dà battaglia. E proprio a coloro che stroncano il naso di fronte alla sinergia fra pensiero e musica, il Rolland da lei citato risponde che la grandezza della Nona è esattamente qui.

Rolland ha ragione. Il problema del critico, per definizione, è di avere a che fare con un pensiero che non sa dove andrà a finire. Diciamo che i critici sono come dei tassisti che conoscono tutte le strade per arrivare al Louvre, ma che nel Louvre non sono mai entrati. Non conoscono pertanto la stratificazione del pensiero e della materia che è dentro al Louvre come dentro alla musica. Vivono dell’opera, ciò che è la loro salvezza, ma ignorano l’ante-opera, un mondo che è sconosciuto anche ai direttori che non sono compositori. Ci sono delle fratture fra l’opera e ciò che è prima dell’opera: e queste fratture le puoi superare solo con il salto della tigre. Ma se tu non avverti queste fratture, allora il capire non può diventare esplosivo e tu non puoi trasformarti in tigre e spiccare il salto.

E in questo salto di Beethoven cos’è il testo di Schiller? Un trampolino?

Con Schiller, Beethoven ha preso con se un compagno di viaggio, ciò che è previsto nella vita del viandante. Siamo soli, ma a volte può accadere di fare un tratto di strada con qualcuno. O con un testo importante.

Affinità elettive?

Era il mondo delle affinità elettive. Pensiamo a Kleist e a Goethe: tra loro due, senz’altro, non vi era alcuna affinità elettiva, come pure tra Goethe e Beethoven. Ma tra Beethoven e Schiller si! Affinità legate a quell’anima che dicevamo e non nell’anima di oggi, che è solo appannaggio della chiesa.

Ecco, in questo mondo senz’anima cosa può dirci della Nona?

Dove possono attecchire le sue certezza in quest’epoca di perplessità?

E’ un problema che vivo quotidianamente, perché la mia dimensione interiore è lontanissima dalla dimensione di questo tempo. La Nona è un tentativo di superare un limite con la volontà. Questo limite va inteso in senso artemideo: dea della caccia, Artemide è al confine tra polis e foresta. Ecco, io credo che oggi non abbiamo la percezione di alcun limite, non avvertiamo il confine tra bosco e città, fra oscurità e luce, non abbiamo dubbi. Ma la volontà può partire solo da qui

E Beethoven potrebbe paradossalmente insegnarci il dubbio?

Beethoven supera i dubbi perché ne ha. Mozart, al contrario, non ne ha ed è terrorizzante, è il demone bianco. Mozart è puro intuito, fulminazione della conoscenza, capacità di misurare senza misurare. Non ha bisogno di misurare perché il suo mondo non è geometrico. Beethoven misura invece la Terra, acquisisce la simmetria con la volontà. Vive nel dubbio continuo e le sue partiture sono traguardi di chiarezza. Per chi lo ascolta, oggi, ci sono tre possibilità: o è frustrante, o è esaltante, o non lo si capisce. Quest’ultima eventualità è storica, la penultima è terapeutica.

E la prima?

Della prima non mi importa nulla.

di Enrico Regazzoni

10 aprile 1997

La Repubblica.